My history of bookshelf (48): »Tage der Toten« von Don Winslow

Das Jahr 1977 - Art Keller, Vietnam-Veteran, ist als Fahnder für die DEA im Einsatz, die US-Antidrogenbehörde, für die er in San Diego gegen die weiße Flut aus Mexiko kämpft. Doch die US-Behörden arbeiten träge und ohne den nötigen Biss. Deshalb begibt sich Keller auf eigene Faust nach Mexiko, knüpft Kontakte. Auch zu Adán Barrera, mit dem er sich anfreundet. Dessen Onkel ist Miguel Ángel Barrera, Polizeioffizier und Leibwächter des Gouverneurs von Sinalao, einem kleinen Kaff auf mexikanischer Seite.

Miguel Barrera ist angetan von Kellers Einsatzbereitschaft. Gemeinsam gelingt es den beiden, mit Don Pedro den größten aller Drogenbosse Mexikos zur Strecke zu bringen. Doch Art Kellers Freude über den Erfolg währt nicht lange, denn Miguel Ángel Barrera enthüllt sein wahres Gesicht: Er spielte ein doppeltes Spiel, trieb die Auslöschung von Don Pedro nur deshalb voran, weil er sich selbst an die Spitze aller Drogenkartelle hieven wollte.

Keller ist enttäuscht und macht es sich fortan zur Aufgabe, den Barreras – und somit seinen einstigen Freunden – ins Drogengeschäft zu pfuschen. Dieser beinahe aussichtslose Kampf währt ein Vierteljahrhundert und eigentlich vernichtet Keller dabei nur eines: sich selbst.

Während man als Leser nun folgend Kellers verbissene Bemühungen verfolgt, erlebt man zugleich den faszierenden, schockierenden Aufstieg der Barreras zum mächtigsten Drogenkartell. Man erhält Einblick in die Drogenproduktion, den Drogenschmuggel an die US-Ostküste und nach Florida, von wo die Drogen bis an die Westküste nach New York verfrachtet werden, wo die Mafia-Clans ihre Reviere gegen die Mexikaner verteidigen. Man staunt über die Geldwäsche, die so einfach funktioniert. Und man erschrickt, wie sehr dabei Wirtschaft, Religion und Politik Hand in Hand gehen mit den vermeintlich Kriminellen, die letztlich keinen Deut krimineller sind als die, die sie bekämpfen.

Noch schlimmer aber ist für Art Keller die Erkenntnis, dass er am Ende keinen Deut besser ist als die, die er hasst und bekämpft: für das Erreichen seines Ziels – das Ende der Barrera-Herrschaft – ist ihm irgendwann nicht nur jedes Mittel, sogar jedes Opfer recht. Selbst seine eigene Familie.

»Er weiß, dass ein Mensch, der stark genug ist, das Böse ins Rollen zu bringen, nicht stark genug sein muss, es zu stoppen. Dass es nicht leicht ist, sich des Bösen zu erwehren, dass es aber die schwerste Sache der Welt ist, sich dem Bösen entgegenzustellen. Sich einem Tsunami entgegenzuwerfen.«

Am Ende stellt sich Keller die Frage: War es das wirklich wert?

Eines lohnt sich ganz sicher: diesen Roman zu lesen. »Tage der Toten« ist ein opulentes, glänzend recherchiertes, ja, ein grandioses Buch.

div class="post">

Das Jahr 1977 - Art Keller, Vietnam-Veteran, ist als Fahnder für die DEA im Einsatz, die US-Antidrogenbehörde, für die er in San Diego gegen die weiße Flut aus Mexiko kämpft. Doch die US-Behörden arbeiten träge und ohne den nötigen Biss. Deshalb begibt sich Keller auf eigene Faust nach Mexiko, knüpft Kontakte. Auch zu Adán Barrera, mit dem er sich anfreundet. Dessen Onkel ist Miguel Ángel Barrera, Polizeioffizier und Leibwächter des Gouverneurs von Sinalao, einem kleinen Kaff auf mexikanischer Seite.

Miguel Barrera ist angetan von Kellers Einsatzbereitschaft. Gemeinsam gelingt es den beiden, mit Don Pedro den größten aller Drogenbosse Mexikos zur Strecke zu bringen. Doch Art Kellers Freude über den Erfolg währt nicht lange, denn Miguel Ángel Barrera enthüllt sein wahres Gesicht: Er spielte ein doppeltes Spiel, trieb die Auslöschung von Don Pedro nur deshalb voran, weil er sich selbst an die Spitze aller Drogenkartelle hieven wollte.

Keller ist enttäuscht und macht es sich fortan zur Aufgabe, den Barreras – und somit seinen einstigen Freunden – ins Drogengeschäft zu pfuschen. Dieser beinahe aussichtslose Kampf währt ein Vierteljahrhundert und eigentlich vernichtet Keller dabei nur eines: sich selbst.

Während man als Leser nun folgend Kellers verbissene Bemühungen verfolgt, erlebt man zugleich den faszierenden, schockierenden Aufstieg der Barreras zum mächtigsten Drogenkartell. Man erhält Einblick in die Drogenproduktion, den Drogenschmuggel an die US-Ostküste und nach Florida, von wo die Drogen bis an die Westküste nach New York verfrachtet werden, wo die Mafia-Clans ihre Reviere gegen die Mexikaner verteidigen. Man staunt über die Geldwäsche, die so einfach funktioniert. Und man erschrickt, wie sehr dabei Wirtschaft, Religion und Politik Hand in Hand gehen mit den vermeintlich Kriminellen, die letztlich keinen Deut krimineller sind als die, die sie bekämpfen.

Noch schlimmer aber ist für Art Keller die Erkenntnis, dass er am Ende keinen Deut besser ist als die, die er hasst und bekämpft: für das Erreichen seines Ziels – das Ende der Barrera-Herrschaft – ist ihm irgendwann nicht nur jedes Mittel, sogar jedes Opfer recht. Selbst seine eigene Familie.

»Er weiß, dass ein Mensch, der stark genug ist, das Böse ins Rollen zu bringen, nicht stark genug sein muss, es zu stoppen. Dass es nicht leicht ist, sich des Bösen zu erwehren, dass es aber die schwerste Sache der Welt ist, sich dem Bösen entgegenzustellen. Sich einem Tsunami entgegenzuwerfen.«

Am Ende stellt sich Keller die Frage: War es das wirklich wert?

Eines lohnt sich ganz sicher: diesen Roman zu lesen. »Tage der Toten« ist ein opulentes, glänzend recherchiertes, ja, ein grandioses Buch.

div class="post">

My history of bookshelf (47): »Bosch« von Michael Connelly

Als Kriminalreporter in Florida hat sich @MichaelConnellyBooks seine ersten Sporen verdient. Eine Interviewserie mit Überlebenden eines Flugzeugabsturzes brachte ihm nicht nur die Nominierung für den Pulitzer ein, sondern auch einen Job als Polizeireporter in Los Angeles. Viele seiner Reportagen sind zusammengefasst in dem Buch "L.A. Crime Report". Die während dieser Arbeit gesammelten Erfahrungen flossen wiederum ein in seine Kriminalromane um Detective Hieronymus "Harry" Bosch.

Lange Zeit habe ich die Harry Bosch-Krimis sehr gerne gelesen, konsequente, spannende Polizeiarbeit. Später brachte Connelly außerdem den Lincoln Lawyer Michael Haller ins Spiel, einen gewieften Strafverteidiger. Auch dessen Justizfälle lasen sich packend und realistisch. Bis sich herausstellte, dass Haller der Stiefbruder von Bosch ist.

Das Problem: Connelly ist nur dann wirklich gut, wenn er dicht an Boschs Arbeit dran ist, oder Haller bei seinen Winkelzügel folgt. Richtet er sein Augenmerk dagegen auf das Privatleben seiner Figuren, wirken sie häufig nur infantil, langweilig.

Ab da habe ich die Romane nur noch aus Nostalgie gelesen, lustlos, wenig überzeugt, bisweilen erschrocken.

Mit "Ehrensache", sein hierzulande jüngster Harry Bosch-Roman, hat Connelly halbwegs zu alter Stärke zurückgefunden, in dem er sich wieder auf die Ermittlungsarbeit konzentriert. Was im übrigen auch für die von Connelly produzierte Amazon-TV-Serie "Bosch" gilt, für mich eine der besten Polizeiserien gegenwärtig. 😊

div class="post">

Als Kriminalreporter in Florida hat sich @MichaelConnellyBooks seine ersten Sporen verdient. Eine Interviewserie mit Überlebenden eines Flugzeugabsturzes brachte ihm nicht nur die Nominierung für den Pulitzer ein, sondern auch einen Job als Polizeireporter in Los Angeles. Viele seiner Reportagen sind zusammengefasst in dem Buch "L.A. Crime Report". Die während dieser Arbeit gesammelten Erfahrungen flossen wiederum ein in seine Kriminalromane um Detective Hieronymus "Harry" Bosch.

Lange Zeit habe ich die Harry Bosch-Krimis sehr gerne gelesen, konsequente, spannende Polizeiarbeit. Später brachte Connelly außerdem den Lincoln Lawyer Michael Haller ins Spiel, einen gewieften Strafverteidiger. Auch dessen Justizfälle lasen sich packend und realistisch. Bis sich herausstellte, dass Haller der Stiefbruder von Bosch ist.

Das Problem: Connelly ist nur dann wirklich gut, wenn er dicht an Boschs Arbeit dran ist, oder Haller bei seinen Winkelzügel folgt. Richtet er sein Augenmerk dagegen auf das Privatleben seiner Figuren, wirken sie häufig nur infantil, langweilig.

Ab da habe ich die Romane nur noch aus Nostalgie gelesen, lustlos, wenig überzeugt, bisweilen erschrocken.

Mit "Ehrensache", sein hierzulande jüngster Harry Bosch-Roman, hat Connelly halbwegs zu alter Stärke zurückgefunden, in dem er sich wieder auf die Ermittlungsarbeit konzentriert. Was im übrigen auch für die von Connelly produzierte Amazon-TV-Serie "Bosch" gilt, für mich eine der besten Polizeiserien gegenwärtig. 😊

div class="post">

My history of bookshelf (46): »Affentheater« von Carl Hiaasen

Weil ich’s dieser Tage über mangelnde, vielfarbige Krimi- und Thrillercover hatte - Carl Hiaasen ist da freilich eine Ausnahme. Was kaum verwundert, spielen seine Romane doch allesamt im sonnigen Florida. ☀️🌴

Das sind die Keys, Miami, die Everglades, auf der einen Seite der Golf von Mexiko, auf der anderen der Atlantik, die letzte Bastion der Natur, die Heimat der blauzüngigen Mangowühlmaus, aber eben auch das Pensionistenheim der USA, deshalb ein Paradies für Grundstücksspekulanten und größenwahnsinnige Bauherren.

Es ist kein Geheimnis: Flora und Fauna im Sunshine State werden bedroht von raffgierigen Geschäftsleuten und korrupten Politikern. Dass sie bei Carl Hiaasen in der Regel auch noch tumb auftreten, macht seine Romane auf den ersten Blick zu skurrilen Satiren. Zwischen den Zeilen allerdings legt Hiaasen, der selbst in Florida lebt, die Finger in die Wunde: "Die Gier wird immer die schlimmste Seuche in Florida bleiben. Es wird immer schlaue Leute geben, die Feuchtgebiete für noch mehr Wohnblöcke und Einkaufszentren trockenlegen wollen. Natürlich macht mich die Kriminalität und Korruption wahnsinnig, aber ich nehme sie als Herausforderung in meinen Büchern immer wieder neue Herangehensweisen zu finden, damit umzugehen."

Natürlich haben Hiaasens Kritiker recht, wenn sie behaupten, viele seiner Bücher gleichen einander meist wie ein Ei. Aber das macht ihre Botschaft nicht minder wichtig. Für mich als Florida-Liebhaber sind sie obendrein immer eine schöne Erinnerung an den letzten Urlaub auf Key Largo. 😊

Weil ich’s dieser Tage über mangelnde, vielfarbige Krimi- und Thrillercover hatte - Carl Hiaasen ist da freilich eine Ausnahme. Was kaum verwundert, spielen seine Romane doch allesamt im sonnigen Florida. ☀️🌴

Das sind die Keys, Miami, die Everglades, auf der einen Seite der Golf von Mexiko, auf der anderen der Atlantik, die letzte Bastion der Natur, die Heimat der blauzüngigen Mangowühlmaus, aber eben auch das Pensionistenheim der USA, deshalb ein Paradies für Grundstücksspekulanten und größenwahnsinnige Bauherren.

Es ist kein Geheimnis: Flora und Fauna im Sunshine State werden bedroht von raffgierigen Geschäftsleuten und korrupten Politikern. Dass sie bei Carl Hiaasen in der Regel auch noch tumb auftreten, macht seine Romane auf den ersten Blick zu skurrilen Satiren. Zwischen den Zeilen allerdings legt Hiaasen, der selbst in Florida lebt, die Finger in die Wunde: "Die Gier wird immer die schlimmste Seuche in Florida bleiben. Es wird immer schlaue Leute geben, die Feuchtgebiete für noch mehr Wohnblöcke und Einkaufszentren trockenlegen wollen. Natürlich macht mich die Kriminalität und Korruption wahnsinnig, aber ich nehme sie als Herausforderung in meinen Büchern immer wieder neue Herangehensweisen zu finden, damit umzugehen."

Natürlich haben Hiaasens Kritiker recht, wenn sie behaupten, viele seiner Bücher gleichen einander meist wie ein Ei. Aber das macht ihre Botschaft nicht minder wichtig. Für mich als Florida-Liebhaber sind sie obendrein immer eine schöne Erinnerung an den letzten Urlaub auf Key Largo. 😊

My history of bookshelf (45): »Morgen wird's was geben« von James Patterson

Okay, ich geb's zu, eine Zeit lang habe ich die Romane von James Patterson verschlungen wie nichts, vor allem seine Bücher um den Polizeipsychologen Dr. Alex Cross in Washington D.C. Das ist zwar schon einige Jahre her, aber damals waren die Thriller sowas wie ein Maßstab für mich, die Essenz dessen, was gutes, spannendes Schreiben ausmacht: "Ich bin schnell", sagt Patterson über sich selbst, "ich bin ein Ja-Nein-Typ, ich hasse Vielleichts." Das merkte man auch seinen Geschichten an: kurze Kapitel, Cliffhanger, eine knackige Sprache, viele Wendungen, ein hohes Tempo, und niemals viel drumherum. Auf den Punkt. Lange Zeit - perfekt.

Okay, ich geb's zu, eine Zeit lang habe ich die Romane von James Patterson verschlungen wie nichts, vor allem seine Bücher um den Polizeipsychologen Dr. Alex Cross in Washington D.C. Das ist zwar schon einige Jahre her, aber damals waren die Thriller sowas wie ein Maßstab für mich, die Essenz dessen, was gutes, spannendes Schreiben ausmacht: "Ich bin schnell", sagt Patterson über sich selbst, "ich bin ein Ja-Nein-Typ, ich hasse Vielleichts." Das merkte man auch seinen Geschichten an: kurze Kapitel, Cliffhanger, eine knackige Sprache, viele Wendungen, ein hohes Tempo, und niemals viel drumherum. Auf den Punkt. Lange Zeit - perfekt.

Dann allerdings beging Patterson, meiner Meinung nach, zwei Fehler: Er ließ seinen Dr. Alex Cross mitsamt Familie immer mehr und häufiger selbst ins Visier der Kriminellen geraten, und zwar auf die allerübelsten Weisen. Das wurde auf Dauer durchschaubar, öde, unlesbar. Irgendwann bin ich ausgestiegen.

Außerdem, und das noch schlimmer, begann Patterson sich als eine Schreibfabrik zu vermarkten - er arbeitete an mehreren Romanen gleichzeitig, was man den schluddrigen Texten anmerkte. Darüber hinaus vergab er das eigentliche Schreiben an andere Autoren. Die konnten die Patterson-Bausatzplots leider auch nicht mehr retten.

James Patterson: Morgen wird's was geben (1993)

My history of bookshelf (44): »Die Akte« von John Grisham

Was habe ich seine Thriller verschlungen: »Der Regenmacher«, »Die Firma«, »Die Akte«, noch eine Menge mehr. Und allesamt erfolgreich fürs Kino verfilmt. Aber das ist lange her. Kinofilme nach Grisham gibt es nicht mehr, spannend sind seine Romane ebenso wenig. Heute lesen sie sich eher wie Dokumentationen, einen Plot sucht man vergeblich, dito bewegende Charaktere, die Bücher ziehen sich wie alter Käse. Jahrelang habe ich ihnen trotzdem die Treue gehalten, aus alter Verbundenheit. Aber den neuen, »Forderung«, habe ich nicht mehr gekauft. Beim besten Willen, es lohnt nicht mehr.

Was habe ich seine Thriller verschlungen: »Der Regenmacher«, »Die Firma«, »Die Akte«, noch eine Menge mehr. Und allesamt erfolgreich fürs Kino verfilmt. Aber das ist lange her. Kinofilme nach Grisham gibt es nicht mehr, spannend sind seine Romane ebenso wenig. Heute lesen sie sich eher wie Dokumentationen, einen Plot sucht man vergeblich, dito bewegende Charaktere, die Bücher ziehen sich wie alter Käse. Jahrelang habe ich ihnen trotzdem die Treue gehalten, aus alter Verbundenheit. Aber den neuen, »Forderung«, habe ich nicht mehr gekauft. Beim besten Willen, es lohnt nicht mehr.

My history of bookshelf (43): »Das Schweigen der Lämmer« von Thomas Harris

Mit Sicherheit hat Thomas Harris den Serienkiller nicht erfunden, in seinem Thriller "Das Schweigen der Lämmer" aber sowas wie den populärsten, weil raffiniertesten seiner Art geschaffen (und für eine Serienkillerthrillerflut gesorgt, die bis heute anhält). Selbstverständlich verdankt Hannibal Lecter seine Berühmtheit auch der Romanverfilmung, in der Anthony Hopkins kongenial seine Rolle fürs Lebens gefunden hat. Von da an war er immer wieder auf Lecter oder auf die Darstellung gerissener Killer abonniert.

Mit Sicherheit hat Thomas Harris den Serienkiller nicht erfunden, in seinem Thriller "Das Schweigen der Lämmer" aber sowas wie den populärsten, weil raffiniertesten seiner Art geschaffen (und für eine Serienkillerthrillerflut gesorgt, die bis heute anhält). Selbstverständlich verdankt Hannibal Lecter seine Berühmtheit auch der Romanverfilmung, in der Anthony Hopkins kongenial seine Rolle fürs Lebens gefunden hat. Von da an war er immer wieder auf Lecter oder auf die Darstellung gerissener Killer abonniert.

Aber zurück zum Roman, der bereits furios beginnt, indem wir dank Lecters aufmerksamer Augen mit nur wenigen Worten alles Wichtige über seinen FBI-Widerpart Clarice Starling erfahren: »Sie sind so ehrgeizig, nicht? Wissen Sie, wie sie mir vorkommen, mit Ihrer guten Tasche und Ihren billigen Schuhen? Sie sehen wie ein Bauerntrampel aus. Sie sind ein gut geschrubbter, hastender Bauerntrampel mit ein bisschen Geschmack. Ihre Augen sind wie billige Geburtssteine - einer Oberflächenglanz, wenn Sie sich an eine unbedeutende Anwort heranpirschen. Und hinter ihnen sind Sie gescheit, oder? Verzweifelt darauf bedacht, nicht wie Ihre Mutter zu sein.«

Worte wie Ohrfeigen, doch es ist eben dieses Psychoduell, mit dem Lecter Starling schließlich zu einem echten Edelstein schleift. Großartig!

Übrigens: Am Beispiel des Prequels »Roter Drache« zeigt sich mal wieder all die Absurdität der Verlage. »So gut wie ›Der Pate‹«, blurpt Stephen King auf dem Cover. Einen Serienkillerthriller mit einem Mafiadrama zu vergleichen, das ist ungefähr so hanebüchen wie ... wie ein Jack Reacher-Buch mit einem Harry Bosch-Roman. Beide ziemlich gut, aber trotzdem völlig anders.

Thomas Harris: Das Schweigen der Lämmer (1988)

My history of bookshelf (51): »Kommissar Beck« von Sjöwall/Wahlöö

Die meisten kennen Kommissar Beck nur noch durch die gleichnamige Fernsehserie mit Peter Haber in der Hauptrolle und dem eindrucksvollen Mikael Persbrandt in der Rolle des Haudrauf Gunvald Larsson. Tatsächlich aber geht die TV-Serie, zu der alsbald neue Episoden ausgestrahlt werden sollen, zurück auf die zehnbändige Romanreihe aus der Feder des Schwedenduos Mai Sjöwall und Per Wahlöö.

Die meisten kennen Kommissar Beck nur noch durch die gleichnamige Fernsehserie mit Peter Haber in der Hauptrolle und dem eindrucksvollen Mikael Persbrandt in der Rolle des Haudrauf Gunvald Larsson. Tatsächlich aber geht die TV-Serie, zu der alsbald neue Episoden ausgestrahlt werden sollen, zurück auf die zehnbändige Romanreihe aus der Feder des Schwedenduos Mai Sjöwall und Per Wahlöö.

Die beiden sind mit ihren sozialkritischen, politischen Beck-Krimis sowas wie die Vorreiter des heutigen Krimibooms aus Skandinavien. »Per und ich wussten natürlich«, so erinnerte sich Sjöwall kürzlich in einem Interview, »dass wir mit unseren Büchern die Welt nicht würden verändern können. Aber wir wollten die Leser zumindest davor warnen, dass die Gesellschaft inhumaner werden und dass der Kapitalismus überhandnehmen würde. Heute muss ich leider sagen, dass wir Recht behalten haben – nur, dass die Entwicklung noch viel schneller vonstatten ging, als wir ursprünglich befürchtet hatten. Heutzutage leben wir in einer reinen Konsumgesellschaft.«

Ironischerweise hat diese Konsumgesellschaft ausgerechnet auch den Skandinavien-Krimi ereilt. Auf Sjöwall und Wahlöö folgte bis heute eine wahre Flut an »neuen Stars aus Schweden, Norwegen, Dänemark oder Island«, wie die Verlage alle halbe Jahre vollmündig anpreisen. Doch das, was heute aus dem Norden den Markt überschwemmt, ist in den seltensten Fällen noch sozialkritisch, geschweige denn politisch, sondern nur blutiges, in den meisten Fällen langweiliges Einerlei. Auch Sjöwall ist überzeugt, »dass viele dieser Skandinavien-Krimis schlichtweg schlecht geschrieben sind«.

Wer sich für die Beck-Krimis interessiert: der Rowohl Verlag hat die zehn Romane unlängst neuübersetzt und -veröffentlicht.

Mai Sjöwall/Per Wahlöö: Die Tote im Götakanal (1965)

My history of bookshelf (50): »Der Pate« von Mario Puzo

Was man tunlichst vermeiden sollte - erst die Verfilmung gucken, dann das Buch lesen. Dummerweise habe ich diesen Ratschlag als Teenager nicht beherzigt und mir erst Francis Ford Coppolas großartigen Dreiteiler mit den noch großartigeren Al Pacino, Robert de Niro sowie Marlon Brando angeguckt.

Was man tunlichst vermeiden sollte - erst die Verfilmung gucken, dann das Buch lesen. Dummerweise habe ich diesen Ratschlag als Teenager nicht beherzigt und mir erst Francis Ford Coppolas großartigen Dreiteiler mit den noch großartigeren Al Pacino, Robert de Niro sowie Marlon Brando angeguckt.

Damit wir uns nicht missverstehen: Mario Puzos Roman um die fiktive, aus dem sizilianischen Dorf Corleone stammenden New Yorker Mafiafamilie Corleone und deren »Gewalt, Sex, Geld, Freundschaft, Liebe« ist gut - wenngleich auch ganz eigen. Vielleicht kann das Buch gerade deshalb einfach nicht gegen die Filme anstinken.

Ich für meinen Teil konnte mich jedenfalls mehr für »Der Sizilianer« begeistern, sowas wie ein Spin Off zur Corleone-Saga, die Geschichte Salvatore Giulianos, der im Auftrag Don Corleones für das sichere Geleit dessen Sohnes Michael Corleones sorgen soll, der am Schluss von »Der Pate« nach Sizilien fliehen musste. Doch Salvatore umgibt sein ganz eigener Mythos.

Mario Puzo: Der Pate (1969)

My history of bookshelf (49): »Der talentierte Mr. Ripley« von Patricia Highsmith

Als »abstoßend und faszinierend« charakterisierte ihn die Literaturkritik, diesen Tom Ripley, dessen fünf Romane zweifellos zu den populärsten seiner Schöpferin Patricia Highsmith gehören. Und das, obwohl sie bei Erscheinen des ersten Bands, »Der talentierte Mr. Ripley«, konsequent mit den bis dahin eisernen Genreregeln brach: Ihr ging's nicht um das Whodunit, die Aufklärung des Verbrechens, sondern um das Whydunit, die Umstände und Motive, die Menschen ins Verbrechen treiben.

Als »abstoßend und faszinierend« charakterisierte ihn die Literaturkritik, diesen Tom Ripley, dessen fünf Romane zweifellos zu den populärsten seiner Schöpferin Patricia Highsmith gehören. Und das, obwohl sie bei Erscheinen des ersten Bands, »Der talentierte Mr. Ripley«, konsequent mit den bis dahin eisernen Genreregeln brach: Ihr ging's nicht um das Whodunit, die Aufklärung des Verbrechens, sondern um das Whydunit, die Umstände und Motive, die Menschen ins Verbrechen treiben.

In diesem Fall eben jenen jungen Tom Ripley, der sich in New York mehr schlecht als rechts durchs Leben schlägt, bis ihn der reiche Werftbesitzer Herbert Greenleaf bittet, seinen nicht minder herumschlarwenzelnden Sohn Dickie aus Italien zurückzuholen. Die weitere Geschichte ist bekannt (und zweifach verfilmt, 1960 als »Nur die Sonne war Zeuge« mit Alain Delon, 1999 als »Der talentierte Mr. Ripley« mit Matt Damon): Verschlagen schleicht sich Tom in Dickies Leben, bis er ihn schließlich nicht nur erschlägt, um dessen Leben zu übernehmen, sondern damit auch noch davonkommt.

Verbrecher, so betonte Highsmith, interessierten sie aus Gründen der Dramatik, »weil sie mindenstes eine Zeitlang aktiv, geistig frei sind und sich vor niemandem beugen. Ich finde die Leidenschaft der Öffentlichkeit für das Gesetz ziemlich langweilig und gekünstelt, denn weder das Leben noch die Natur kümmern sich um Gerechtigkeit«.

Es folgten noch vier weitere Ripley-Romane.

Patricia Highsmith: Der talentierte Mr. Ripley (1955)

My history of bookshelf (48): »Jurassic Park« von Michael Crichton

Wohl kaum ein Autor, der derart erfolgreich zwischen den Thriller-, Science Fiction- und Wissenschaftsgenres switchte, sie obendrein häufig massenkompatibel miteinander vermengte, und dies dann auch noch als Schrifsteller, Drehbuchautor und Regisseur. Viele seiner Bücher wurden erfolgreich fürs Kino verfilmt, allen voran natürlich der Dino-Meilenstein »Jurassic Park«, außerdem »Congo«, »Sphere«, »Andromeda - Tödlicher Staub aus dem All« und »Enthüllung«, in dem er das Thema sexuelle Belästigung aufgreift - nur mit vertauschten Rollen.

Wohl kaum ein Autor, der derart erfolgreich zwischen den Thriller-, Science Fiction- und Wissenschaftsgenres switchte, sie obendrein häufig massenkompatibel miteinander vermengte, und dies dann auch noch als Schrifsteller, Drehbuchautor und Regisseur. Viele seiner Bücher wurden erfolgreich fürs Kino verfilmt, allen voran natürlich der Dino-Meilenstein »Jurassic Park«, außerdem »Congo«, »Sphere«, »Andromeda - Tödlicher Staub aus dem All« und »Enthüllung«, in dem er das Thema sexuelle Belästigung aufgreift - nur mit vertauschten Rollen.

Meist stammten auch die Drehbücher von ihm, außerdem zu Kinofilmen wie »Westworld«, »Coma«, »Der große Eisenbahnraub«, »Die Wiege der Sonne«, bei denen er sogar Regie führte. Nur die wenigsten wissen, dass er mit einem Drehbuch auch der Schöpfer der TV-Serie »Emergency Room« war.

Einzig für sein Spätwerk »Welt in Angst« musste er nicht wenig Kritik einstecken, weil er darin die Befürchtung äußerte, dass Umweltverbände in Zeiten knapper Kassen mit inszenierten Katastrophen die Angst der Menschen schüren, um auch in Zukunft ihre Zuschüsse zu bekommen. Aber so war Crichton: Er liebte nicht nur ausgeklügelte Science-Suspense, er hatte auch einen außerordentlichen Hang zur Kontroverse.

Michael Crichton: Jurassic Park (1990)

My history of bookshelf (47): »Der Schakal« von Frederick Forsyth

Drei Bücher, die maßgeblich meine Begeisterung für Politthriller geweckt haben - und alle ausgerechnet aus der Feder von Frederick Forsyth, der sich, angefangen als Reporter an den Krisenherden dieser Welt, schließlich als Agent für den britischen Nachrichtendienst MI6 anwerben ließ. Er weiß also, worüber er schreibt.

Drei Bücher, die maßgeblich meine Begeisterung für Politthriller geweckt haben - und alle ausgerechnet aus der Feder von Frederick Forsyth, der sich, angefangen als Reporter an den Krisenherden dieser Welt, schließlich als Agent für den britischen Nachrichtendienst MI6 anwerben ließ. Er weiß also, worüber er schreibt.

Bereits sein erstes Roman »Der Schakal« über den gleichnamigen Profikiller, der im Auftrag der Untergrundorganisation OAS den französischen Premierminister de Gaulle töten soll, brachte Forsyth als Schriftsteller den Durchbruch und wurde zweimal verfilmt: 1973 werkgetreu mit Edward Fox, 1997 nur noch vage an der Vorlage orientiert mit Bruce Willis. Aber das Buch ist sowieso besser.

Weniger gut weggekommen vor allem bei den deutschen Kritikern ist dagegen die »Akte Odessa«, eine Organisation ehemaliger SS-Angehöriger, die nach dem Krieg ihr braunes Süppchen kocht. Aber in Sachen Verleugnung waren (und sind) wir Deutschen ja sowieso schon immer meisterlich.

»Der Unterhändler« ist einer dieser Romane, die ich innerhalb einer Nacht weggelesen habe: 1989 erschienen trifft er den Nerv jener Zeit: Während sich der russische Präsident Gorbatschow und sein US-Pendant über das Ende des Kalten Krieges verständigen, versuchen finstere Mächte die Verhandlungen zu torpedieren und entführen kurzerhand den Sohn des amerikanischen Präsidenten. Der eigenwillige Unterhändler Quinn soll's richten.

Frederick Forsyth: Der Schakal (1972), Die Akte Odessa (1973), Der Unterhändler (1989)

My history of bookshelf (46): »The Far Side« von Gary Larson

Zum ersten Mal entdeckt habe ich Gary Larson in den 80-ern im Stern, als der Stern noch ein lesenswertes, da informatives Magazin war. Die abgründigen, abseitigen Cartoons - die nicht ganz zufällig unter dem Motto »The Far Side« standen - waren jede Woche mein Highlight: meist Tiere, die die komplette Tragik unseres menschlichen Daseins auf die Schippe nahmen. Larsons pointierte, manche behaupteten: literarische, Bildunterschriften, setzten das Sahnehäubchen.

Zum ersten Mal entdeckt habe ich Gary Larson in den 80-ern im Stern, als der Stern noch ein lesenswertes, da informatives Magazin war. Die abgründigen, abseitigen Cartoons - die nicht ganz zufällig unter dem Motto »The Far Side« standen - waren jede Woche mein Highlight: meist Tiere, die die komplette Tragik unseres menschlichen Daseins auf die Schippe nahmen. Larsons pointierte, manche behaupteten: literarische, Bildunterschriften, setzten das Sahnehäubchen.

Irgendwann war dann leider Schluss mit seinem grostesken Humor. 1995 hängte Larson, von wenigen Ausnahmen abgesehen, seinen Zeichenstift an den Nagel. Schade.

Seine Bücher indes haben noch einen Ehrenplatz in meiner Bibliothek.

Gary Larson: Wenn Piranhas auswärts essen (2000)

My history of bookshelf (45): »Der Adel ist gelandet« von Jack Higgins

Kennt (oder liest) eigentlich noch irgendjemand Jack Higgins? Vermutlich nicht. Schade. Denn der britische Autor, geboren als Harry Patterson, hat durchaus sein Handwerverstanden. Ich für meinen Teil konnte von seiner Mischung aus Action- und Spionagethriller lange Zeit nicht genug bekommen. Häufig verarbeitete er in seinen Romanen die Erfahrung mit dem Nordirland-Konflikt, den er hautnah erlebte, als er mit seiner Mutter in Belfast lebte, aber auch während seiner Armeezeit. Einer seiner bekanntesten Romane ist »Auf den Schwingen des Todes«, verfilmt mit Mickey Rourke.

Kennt (oder liest) eigentlich noch irgendjemand Jack Higgins? Vermutlich nicht. Schade. Denn der britische Autor, geboren als Harry Patterson, hat durchaus sein Handwerverstanden. Ich für meinen Teil konnte von seiner Mischung aus Action- und Spionagethriller lange Zeit nicht genug bekommen. Häufig verarbeitete er in seinen Romanen die Erfahrung mit dem Nordirland-Konflikt, den er hautnah erlebte, als er mit seiner Mutter in Belfast lebte, aber auch während seiner Armeezeit. Einer seiner bekanntesten Romane ist »Auf den Schwingen des Todes«, verfilmt mit Mickey Rourke.

Mich allerdings haben nachhaltig zwei andere seiner Geschichten fasziniert: »Der Adler ist gelandet«, der angeblich auf wahre Tatsachen beruht (aber das ist bis heute nicht bewiesen): Angeblich hat Adolf Hitler seinerzeit die Operation Adler ins Leben gerufen, 15 Soldaten mit dem Auftrag, Churchill zu entführen, um ein Druckmittel gegen die Engländer zu haben. Ob wahr oder nicht, ein unglaublich spannender Thriller (und ebenfalls verfilmt).

Was auch für »Der Tag, an dem John Dillinger starb«. Ein weiterer Roman, der offenbar auf wahre Tatsachen beruht und mit dem Higgins das Leben und Sterben des amerikanischen Staatsfeindes Nummer 1 nachzeichnete.

Jack Higgins: Der Adler ist gelandet (1975) / Der Tag, an dem John Dillinger starb (1983)

My history of bookshelf (44): »Die Nadel« von Ken Follett

Mittlerweile hat er sich einen Namen als Chronist mittelalterlicher Dramen gemacht, "Die Säulen der Erde", "Die Tore der Welt", "Das Fundament der Ewigkeit", seitenschwere Schwarten, die allesamt noch ungelesen in meinem Regal stehen. Seinen weltweiten Durchbruch aber erlebte Ken Follett mit lupenreinen Thrillern, allen voran natürlich "Die Nadel", seinerzeit verfilmt mit Donald Sutherland.

Mittlerweile hat er sich einen Namen als Chronist mittelalterlicher Dramen gemacht, "Die Säulen der Erde", "Die Tore der Welt", "Das Fundament der Ewigkeit", seitenschwere Schwarten, die allesamt noch ungelesen in meinem Regal stehen. Seinen weltweiten Durchbruch aber erlebte Ken Follett mit lupenreinen Thrillern, allen voran natürlich "Die Nadel", seinerzeit verfilmt mit Donald Sutherland.

Auch ich habe Follett mit diesem Roman für mich entdeckt: 1944, der deutsche Spion Faber, wegen seiner Tötungsmethode "Die Nadel" genannt, hat herausgefunden, dass die Landung der Allierten anstatt in Calais in der Normandie stattfinden soll. Auf der Flucht mit den Beweisen strandet er auf einer kleinen schottischen Insel beim Ehepaar Rose. Der ehemalige Jagdflieger David Rose sitzt seit einem Unfall im Rollstuhl, seine Frau Lucy ist dementsprechend frustriert. Faber lässt sich auf eine Affäre mit ihr ein, während ihr misstrauischer Ehemann ihm auf die Schliche kommt. Das Drama nimmt seinen Lauf.

Während die Krimikritik auch an Follett in schöner Regelmäßigkeit kein gutes Haar lässt, wage ich zu behaupten: Eine gute Thrillergeschichte darf auch mal alle Fünfe gerade sein lassen, solange sie handwerklich gut gemacht und obendrein unterhaltsam ist. Darauf versteht sich Follett nämlich perfekt.

Ken Follett: Die Nadel (1978)

My history of bookshelf (44): »Vaterland« von Robert Harris

Jüngst hielt ein »Krimiexperte« den britischen Autor Robert Harris für »weit überschätzt«, und dessen Bücher für »Holzschnittprosa, ohne Pointe, ohne Clou. Guido-Knopp-Geschichte mit Laiendarstellern. Einschlafhilfe.« Kann man so sehen, muss man aber nicht. Harris’ Romane, die er in schöner Regelmäßigkeit veröffentlicht, stehen für spannende Unterhaltung vor historisch ausgefeilter Kulisse.

Jüngst hielt ein »Krimiexperte« den britischen Autor Robert Harris für »weit überschätzt«, und dessen Bücher für »Holzschnittprosa, ohne Pointe, ohne Clou. Guido-Knopp-Geschichte mit Laiendarstellern. Einschlafhilfe.« Kann man so sehen, muss man aber nicht. Harris’ Romane, die er in schöner Regelmäßigkeit veröffentlicht, stehen für spannende Unterhaltung vor historisch ausgefeilter Kulisse.

Entdeckt habe ich Harris, wie wohl fast jeder, einst mit »Vaterland« - einer Was-Wäre-Wenn-Geschichte. Was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte?

Dessen Großdeutschland, vom Rhein bis zum Ural, liegt im Kalten Krieg mit den USA, als der Mord an einem Parteibonzen geschieht. Ausgerechnet Kommissar Xavier March soll ermitteln. Doch der hegt längst Zweifel am System. »Vaterland« ist mehr als ein klassischer Krimi, stattdessen ein Verschwörungsthriller von zeitloser und (mehr denn je) beklemmender Aktualität. Die Verfilmung mit Rutger Hauer (1994) dagegen hat inzwischen einiges an Staub angesetzt.

Robert Harris: Vaterland (1992)

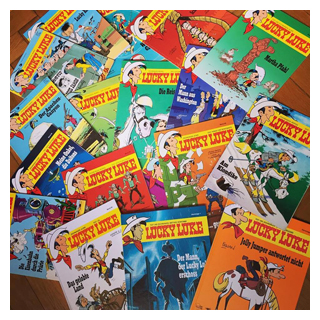

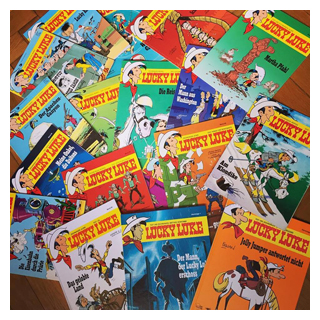

My history of bookshelf (42): »Lucky Luke« von Goscinny & Morris

»I’m a poor lonesome cowboy and a long way from home ...«, singt Lucky Luke am Ende jedes seiner Abenteuer. Was glatt gelogen ist. Denn egal wo er mit seinem sprechenden Pferd Jolly Jumper auftaucht, warten Freunde.

»I’m a poor lonesome cowboy and a long way from home ...«, singt Lucky Luke am Ende jedes seiner Abenteuer. Was glatt gelogen ist. Denn egal wo er mit seinem sprechenden Pferd Jolly Jumper auftaucht, warten Freunde.

Lucky Luke ist der glorreiche Westernheld. Wohl niemand, der schneller zum Colt greift. Er schießt schneller als sein Schatten. Und sollte der Revolver mal nicht weiterhelfen, kann Lucky Luke auch anders: Er schlüpft in die Hauptrolle des Weißen Kavaliers. Arbeit als Redakteur des »Daily Star«. So oder anders lehrt er dem Kopfgeldjäger Elliot Belt das Fürchten, weist Bandenchef Joss Jamon in seine Schranken, verhilft den Einwohnern von Nothing Gulch zu mehr Selbstachtung im Kampf gegen Jesse James. Selbst vor Billy the Kid zeigt er wenig Respekt: Er versohlt dem Buben den Hintern - endlich ist Ruhe im Laufstall. Einzig die Dalton Brüder, die schlimmste Bande überhaupt, schreckt nicht vor ihm zurück. Leider durchkreuzt der räudige Rantanplan meist ihre heimtückischen Pläne.

Neben den der realen Wildwest-Historie entliehenen Figuren wie den Daltons, Billy the Kid, Jesse James, Calamity Jane, Roy Bean oder Sarah Bernhardt und den Karikaturen vieler Filmpersönlichkeiten wie Lee van Cleef, Jack Palance, Robert Mitchum, Sean Connery und Alfred Hitchcock wird vor allem die klassische Schlußszene zum Markenzeichen der Serie.

Erstmals erschienen 1946 die von Zeichner Morris entwickelten Cartoons, amüsant, aber nicht weltbewegend. Erst als sich Morris in Amerika einen Eindruck vom »Wilden Westen« machte, außerdem auf Asterix-Schöpfer René Goscinny traf, der ab 1955 die Skripte für »Lucky Luke« übernahm, war der Cowboy erfolgreich - nicht nur als Comic, auch als Trickfilm, Realfilm und sonstigem Merchandise. Viel hat sich seither nicht verändert - einzig Lucky Lukes Zigarette. Aus Jugendschutzgründen musste sie einem Grashalm weichen.

Morris & Goscinny: Die Eisenbahn durch die Prärie (1955)

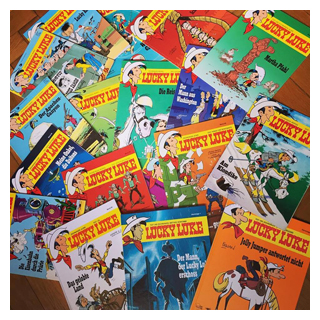

My history of bookshelf (41): »Asterix« von Goscinny & Uderzo

»Asterix« – die Kombination aus dem griechischen »Asteriskus« (= Sternchen), das in der französischen Sprache zu »astérisque« wird, und dem Keltenfürsten Vercingetorix (82–46 v.Chr.), unter dessen Führung sich Gallien 52. v. Chr. gegen die Römer erhob. Allerdings unterlag er und ganz Gallien war besetzt ...

»Asterix« – die Kombination aus dem griechischen »Asteriskus« (= Sternchen), das in der französischen Sprache zu »astérisque« wird, und dem Keltenfürsten Vercingetorix (82–46 v.Chr.), unter dessen Führung sich Gallien 52. v. Chr. gegen die Römer erhob. Allerdings unterlag er und ganz Gallien war besetzt ...

Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf leistet Widerstand - dank des Zaubertranks seines weisen Druiden Miraculix, der unbesiegbar macht. Totzdem glaubt Majestix, das tolpatschige Dorfoberhaupt, der Himmel würde ihnen bald auf den Kopf fallen. Der Fischhändler Verleihnix, dessen Fische fürchterlich stinken, liegt stattdessenmit dem Waffenschmied Automatix in den Haaren. Mit dabei der greise Methusalix, Ehemann ausgerechnet der schönsten Frau im Dorf.

So amüsant diese Episoden sind, im Mittelpunkt der gallischen Ereignisse stehen Asterix, sein dicker Freund Obelix (»Ich bin nicht dick, höchstens ein bisschen muskulös!«) und ihr Hündchen Idefix, deren Abenteuer sie von den Indianern zu den Schweizern, von den Korsen zu den Gothen führen, manchmal auch vor den Thron Cäsars, der mit der hübschnäsigen Kleopatra viel lieber ein tête à tête hätte. Ihre Geschichten enden mit einem zünftigen Festbankett, zu dem der unmusikalische Barde Troubadix gefesselt und weggesperrt wird.

Ende der 50er Jahre von Zeichner Albert Uderzo und Autor René Goscinny als französische Antwort auf die amerikanischem Comics erfunden, war das erste Abenteuer »Asterix der Gallier« der Anfang einer unglaublichen Erfolgsgeschichte. Die erste deutsche Übersetzung erschien unter »Siggi & Babarras«, die unbeugsamen Germanen. Goscinny und Uderzo wehrten sich gegen diese Verfälschung und entzogen die Nachdruckrechte.

Nach dem Tod Goscinnys 1977 führte Uderzo die Serie alleine fort, nach wie vor mit ungeheurem Erfolg, die inhaltliche Qualität ließ allerdings zu wünschen übrig. Erst seit wenigen Jahren haben Autor Jean-Yves Ferri und Zeichner Didier Conrad übernommen. Seitdem wird alles besser, auch wenn es nicht mehr an den tiefsinnigen Esprit eines Goscinny heranreicht.

Albert Uderzo & René Goscinny: Asterix der Gallier (1959)

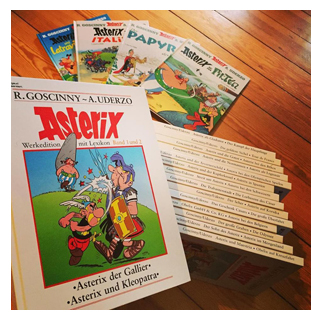

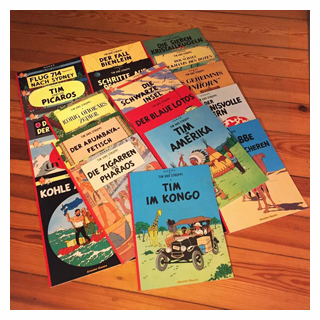

My history of bookshelf (40): »Tim & Struppi« von Hergé

Wer kennt ihn nicht? Tim, jener junge Mann mit der fliegenden roten Haartolle, Held des Abenteuer-Comics, Fossil der Comic-Geschichte, zeitlos wie sein Zeichenstil, dem Schöpfer Hergé den Namen verlieh: Ligne Claire.

Wer kennt ihn nicht? Tim, jener junge Mann mit der fliegenden roten Haartolle, Held des Abenteuer-Comics, Fossil der Comic-Geschichte, zeitlos wie sein Zeichenstil, dem Schöpfer Hergé den Namen verlieh: Ligne Claire.

Tim ist Reisender. Reporter in den seltensten Fällen. Abenteuerlustiger Detekiv so gut wie immer. Niemand, der ihn nicht kennt und bewundert, kein Gangster, der ihn nicht fürchtet. Probleme? Gibt es rund um den Globus viele, soziale wie politische. Aber keine, die Tim nicht lösen kann. In der Sowjetunion begegnet er der bolschewistischen Revolution, in Amerika dem Gangster Al Capone, in den Tibet entdeckt er den Yeti, in Mexiko den Sonnentempel der Inkas. Weitere Ziele: Großbritannien, China, Japan, der Balkan, Peru, die Schweiz, Ägypten, Arabien, Osteuropa und sogar der Mond, lange bevor der erste Mensch tatsächlich seinen Fuß darauf setzte.

An Tims Seite befindet sich stets Struppi, die Pudel-Terrier-Mischung, und natürlich der trink-, rauf- und fluchfeste Käpt’n Haddock, die sich in Wortspielen beflügelnden Herren Schulze und Schultze sowie der tolpatschige Professor Bienlein. Eine große Hilfe sind Tim allerdings nicht, stattdessen oft Grund allen Chaos'.

»Tim & Struppi« sind ein Klassiker der frankobelgischen Comics, auch wenn Klischees und Vorurteile der damaligen Zeit die ersten Geschichten prägten: »Im Lande der Sowjets«, »Tim im Kongo«, »Tim in Amerika« und »Die Zigarren des Pharaos«. Erst mit »Der blaue Lotus« beginnt Hergé viel Zeit für Recherchen über die geographischen, kulturellen, sozialen und politischen Hintergründe der Länder zu recherchieren, in denen seine Geschichten spielen.

Da Hergé verfügte, dass die Serie nach seinem Tod nicht weitergeführt werden dürfe, blieb es bei 24 Alben und dem unvollendeten »Tintin und die Alpha-Kunst«.

Hergé: Tim im Kongo (1930)

My history of bookshelf (39): »Colorado Saga« von James A. Michener

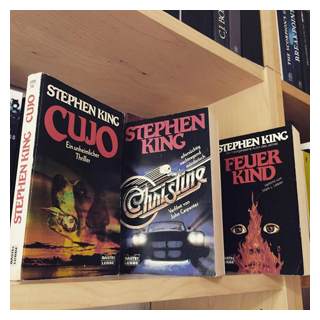

Die letzten Monate habe ich fast ausnahmslos von den fantastischen Büchern erzählt, die ich über die Jahre hinweg gesammelt habe: viel Horror, noch mehr Stephen King. Daneben habe ich natürlich auch immer wieder Bücher anderer Autoren gelesen, und nicht wenige davon haben mich inspiriert, geprägt, begeistert. Weswegen sie bis heute Ehrenplätze in meinen Bücherregalen besitzen.

Die letzten Monate habe ich fast ausnahmslos von den fantastischen Büchern erzählt, die ich über die Jahre hinweg gesammelt habe: viel Horror, noch mehr Stephen King. Daneben habe ich natürlich auch immer wieder Bücher anderer Autoren gelesen, und nicht wenige davon haben mich inspiriert, geprägt, begeistert. Weswegen sie bis heute Ehrenplätze in meinen Bücherregalen besitzen.

Einer dieser Autoren ist James A. Michener.

Micheners Romane sind einerseits historische Wälzer, andererseits monumentale Chroniken. Der Einstieg in seine Geschichten ist zäh, schildert Michener doch jedesmal erst ausführlichst die tektonische Entstehung jener (meist nordamerikanischen) Landstriche - Colorado, Texas, Alaska, die Karibik, die Ostküste Amerikas - die Bucht.

Kaum tritt allerdings der Mensch in Erscheinung, macht es Michener richtig spannend. Anhand dem Beispiel einzelner Familien spürt er (nicht minder akribisch) über mehrere Jahrhunderte und Generationen hinweg bis heute all den Leuten nach, die diese Länder erobert und dabei ihren Stempel hinterlassen haben. Einige dieser Sagen sind sogar verfilmt worden. Noch gut erinnere ich mich an die mehrteilige Colorada-Saga mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle.

In all den Jahren habe ich keinen Autor erlebt, der vergleichbare Bücher schreibt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Verlage heute noch viel Bereitschaft zeigen, solche Werke wie die von Michener zu veröffentlichen. Leider.

James A. Michener: Die Coloda-Saga (1974)

My history of bookshelf (38): »Wolf« von Joachim Körber

Mitte der 90-er - ich befand mich immer noch auf meinem Horror-Trip - trat einen Job als Chefredakteur eines süddeutschen Stadtmagazins an. Für dessen Literaturseiten wollte ich mich in einem Beitrag mit unserer Begeisterung für phantastische Literatur und insbesondere mit unserer Faszination am Bösen auseinandersetzen. Per Zufall fand ich heraus, dass in unmittelbarer Nähe der langjährige King-Übersetzer Joachim Körber lebte und arbeitete. Als ich ihn um ein Interview bat, lud er mich tatsächlich zu sich in die hochheiligen Hallen der Edition Phantasia ein.

Mitte der 90-er - ich befand mich immer noch auf meinem Horror-Trip - trat einen Job als Chefredakteur eines süddeutschen Stadtmagazins an. Für dessen Literaturseiten wollte ich mich in einem Beitrag mit unserer Begeisterung für phantastische Literatur und insbesondere mit unserer Faszination am Bösen auseinandersetzen. Per Zufall fand ich heraus, dass in unmittelbarer Nähe der langjährige King-Übersetzer Joachim Körber lebte und arbeitete. Als ich ihn um ein Interview bat, lud er mich tatsächlich zu sich in die hochheiligen Hallen der Edition Phantasia ein.

Obwohl ich damals schon seit zehn Jahren als Journalist arbeitete und gefühlt hunderte Interviews geführt hatte, war ich auf der Fahrt nach Bellheim aufgeregt. Ich weiß, ich tat Körber damit Unrecht, aber ein Treffen mit ihm war für mich damals fast wie ein Begegnung mit Stephen King höchstpersönlich.

Zum Glück ließen wir den King of Horror schon bald hinter uns. Es wurde ein entspanntes, aufschlußreiches Gespräch über Bücher, über Phantastik, über Körbers Leidenschaft für gute Bücher und über seinen ambitionierten Verlag. Seitdem schätze ich ihn und sein Engagement sehr. Und was er mir damals außerdem verriet: Dass er unglaublich gerne selbst mal einen Roman schreiben wollte.

Ich freute mich sehr für ihn, als ihm dieser Wunsch 1998 erfüllt wurde: »Wolf« ist ein flotter, spannender Mystery-Roman, der auf jeder Seite die Stimme Stephen Kings atmet. Nicht falsch verstehen: Das ist keine Kritik, sondern ein großes Lob.

Joachim Körber: Wolf (1998)

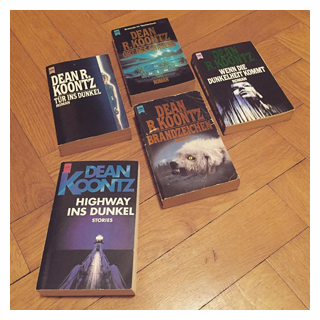

My history of bookshelf (37): »Highway ins Dunkel« von Dean Koontz

Im Zuge des großen Horrorbooms in den 80-ern und 90-ern kamen natürlich auch die Bücher von Dean Koontz (lange Zeit auch: Dean R. Koontz) zu uns. Ich habe eine Menge von ihm gelesen, insbesondere seine Horrorromane, zum Beispiel »Phantoms«, »Brandzeichen«, »In der Kälte der Nacht«, sogar die Short Story-Sammlung »Highway ins Dunkel« - viel ist davon leider nicht hängengeblieben.

Im Zuge des großen Horrorbooms in den 80-ern und 90-ern kamen natürlich auch die Bücher von Dean Koontz (lange Zeit auch: Dean R. Koontz) zu uns. Ich habe eine Menge von ihm gelesen, insbesondere seine Horrorromane, zum Beispiel »Phantoms«, »Brandzeichen«, »In der Kälte der Nacht«, sogar die Short Story-Sammlung »Highway ins Dunkel« - viel ist davon leider nicht hängengeblieben.

Woran ich mich allerdings sehr gut erinnere: Dass mich bei der Lektüre ständig das Gefühl beschlich, dass Koontz' Geschichten von anderen Autoren zuvor schon erzählt worden waren, und dies obendrein noch viel besser. Koontz' Ideen, die Ausarbeitung, die Sprache, das war nichts Halbes wie bei einem John Saul, aber bei weitem auch nichts Ganzes wie bei einem Stephen King.

Bei irgendeinem meiner vielen Umzüge packte mich schließlich der Frust und ich tat das, was ich nur ganz selten mache: Ich verkaufte Bücher. Und zwar nahezu alle Koontz-Werke, die ich gesammelt hatte. Geblieben sind mir diese fünf Exemplare. Ob ich je nochmal reinlese? Vermutlich nicht.

Dean Koontz: Highway ins Dunkel (1995)

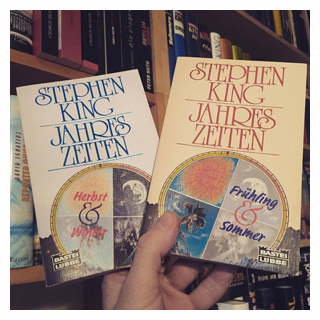

My history of bookshelf (36): »Jahreszeiten« von Stephen King

Nicht nur ein King der (Horror)-Romane und Kurzgeschichten – auch auf Novellen versteht sich Stephen King höchstmeisterlich. Ein Beweis? Die »Jahreszeiten« mit vier Erzählungen.

Nicht nur ein King der (Horror)-Romane und Kurzgeschichten – auch auf Novellen versteht sich Stephen King höchstmeisterlich. Ein Beweis? Die »Jahreszeiten« mit vier Erzählungen.

Das Außergewöhnliche daran: Keinerlei Horror, Spukhäuser oder Vampire, übersinnlichen oder andere Erscheinungen. Einzig »Atemtechnik« passt durch ihre Idee (eine schwangere Frau, die bei einem Unfall enthauptet wird und trotzdem ihr Kind zur Welt bringt) noch am ehesten in das King-Klischee.

»Der Musterschüler« dagegen erzählt vom dreizehnjährigen Todd, dessen Hobby Nazi-Greuel sind. Dabei kommt er einen untergetauchten Auschwitz-Kommandanten auf die Spur, den er foran zwingt, von den begangenen Grausamkeiten zu erzählen. Todd ist derart fasziniert, dass er selbst zu morden beginnt. »Vielleicht besteht ein Teil unseres Grauens und Entsetzens darin«, sagt King, »dass wir insgeheim wissen, dass wir unter den richtigen – oder falschen – Umständen selbst bereit wären, solche Lager zu bauen, und das Personal dafür zu stellen.«

Über »Die Leiche« muss ich nicht mehr viele Worte verlieren: Vier Freunde, die sich im Sommer 1960 auf die Suche nach der Leiche eines Jungen machen, der von einem Zug überrollt worden ist. Der Reiz dieser Story liegt in unseren Erinnerungen an die Jugendzeit – Jugendfreundschaften, die Wehmütigkeit über das Erwachsenwerden, die daraus resultierenden Konflikte, der Verlust der Freunde. Großartig fürs Kino verfilmt.

Was erst recht für »Pin Up« gilt: Obwohl unschuldig, wird Bankier Andy Dufresne für den Mord an seiner Frau und ihrem Liebhaber zu zweimal lebenslänglicher Haft verurteilt. Im Gefängnis erwartet ihn die Hölle, doch er gibt nicht auf. Mit einem Poster von Rita Hayworth tarnt er in seiner Zelle einen Tunnel, den er sich über zwanzig bittere Jahre in die Freiheit gräbt. Kings Credo: »Ob schuldig oder unschuldig – du darfst die Hoffnung nie aufgeben.«

Stephen King: Jahreszeiten (1982)

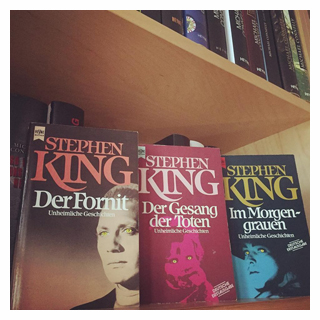

My history of bookshelf (35): »Skeleton Crew« von Stephen King

Ich erwähnte es, nur wenige Autoren verstehen ihr Short Story-Handwerk so gut wie Stephen King. Weshalb er auch einer der wenigen ist, die nach wie vor Kurzgeschichten schreiben, die dann in schöner Regelmäßigkeit in Sammelbänden veröffentlicht werden. Nachdem ich mich unlängst bereits seiner ersten Anthologie »Nachtschicht« ausführlich gewidmet habe, komme ich jetzt - zwangläufig - zur »Skeleton Crew«, deren 22 Short Stories hierzulande seinerzeit in drei Bänden veröffentlicht wurden: »Der Fornit«, »Der Gesang der Toten« und »Im Morgengrauen«. Erst 1996 folgte eine Neuübersetzung aller Erzählungen in einem Band: »Blut«.

Ich erwähnte es, nur wenige Autoren verstehen ihr Short Story-Handwerk so gut wie Stephen King. Weshalb er auch einer der wenigen ist, die nach wie vor Kurzgeschichten schreiben, die dann in schöner Regelmäßigkeit in Sammelbänden veröffentlicht werden. Nachdem ich mich unlängst bereits seiner ersten Anthologie »Nachtschicht« ausführlich gewidmet habe, komme ich jetzt - zwangläufig - zur »Skeleton Crew«, deren 22 Short Stories hierzulande seinerzeit in drei Bänden veröffentlicht wurden: »Der Fornit«, »Der Gesang der Toten« und »Im Morgengrauen«. Erst 1996 folgte eine Neuübersetzung aller Erzählungen in einem Band: »Blut«.

In Amerika gibt es darüber hinaus eine auf 1052 numerierte und signierte Exemplare veröffentlichte Ausgabe von »Skeleton Crew«, die obendrein die Kurzgeschichte »Die Offenbarungen der 'Becka Paulson« enthält, die später in überarbeiteter, endgültiger Form in den Roman »Tommyknockers - Das Monstrum« einfloß.

Stephen King: Skeleton Crew (1985)

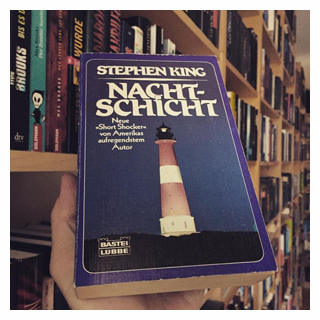

My history of bookshelf (34): »Nachtschicht« von Stephen King

Soviel ist sicher, Kurzgeschichten sind hierzulande ein brotloser Job. Es gibt immer mal wieder Anthologien, auch Short Story-Bände einzelner Autoren, aber wirklich verkaufen tun sie sich nicht. Eine gute Geschichte muss Romanlänge haben.

Soviel ist sicher, Kurzgeschichten sind hierzulande ein brotloser Job. Es gibt immer mal wieder Anthologien, auch Short Story-Bände einzelner Autoren, aber wirklich verkaufen tun sie sich nicht. Eine gute Geschichte muss Romanlänge haben.

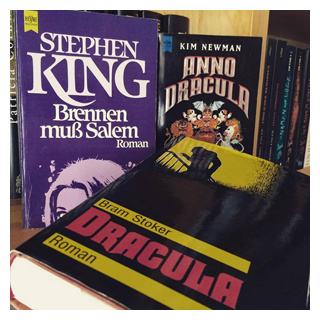

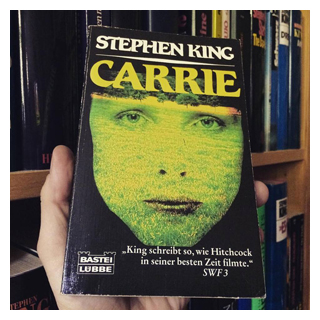

Doch keine Regel ohne Ausnahme: Als Stephen King mit »Carrie«, »Brennen muss Salem« und »Shining« seinen literarischen Durchbruch erlebte, und dies in einem Genre und mit einem Ausmaß, das wohl niemand erwartet hätte, werden sogar seine Kurzgeschichten in Sammelbänden verlegt - und verkaufen sich wie geschnitten Brot. Einfach weil der Name King auf dem Cover steht. Was so manche zu der Annahme verleitet, dass wohl selbst Kings Einkaufsliste ein Bestseller werden würde. Was aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass King auch das Short Story-Handwerk wie kaum ein anderer großartig beherrscht.

»Nachtschicht«, die erste seiner vielen Kurzgeschichtensammlungen, enhält seiner 20 Stories, die allesamt vor seinem Erfolg entstanden sind, viele davon erschienen im Herrenmagazin »Cavalier« für 250 bis 300 Dollar das Stück. Weitere der Geschichten wurden in besser zahlenden Magazinen wie »Gallery«, »Cosmopolitan« und »Penthouse« abgedruckt. Auf diese Weise brachte King seine Familie über die Runden.

Ein Großteil der Geschichten ist reine Unterhaltung mit einer prickelnden Spur Horror, Schrecken oder Grauen, wie zum »Spätschicht« oder »Der Rasenmäher-Mann« (der rein gar nichts mit der grottigen Filmadaption zu kriegen hat). Andere dagegen weisen eindeutig tiefere Stärken auf, nicht zuletzt, weil sie Querverweise auf andere Werken von King enthalten. »Briefe aus Jerusalem« spielt beispielsweise vor den Ereignissen von »Brennen muss Salem«. »Einen auf den Weg« spielt nach den Ereignissen von »Brennen muss Salem«. »Nächtliche Brandung« wiederum ist eine Erzählung, die eindeutig in der postapoklyptischen Welt vom Roman »Das letzte Gefecht« angesiedelt ist.

Stephen King: Nachtschicht (1978)

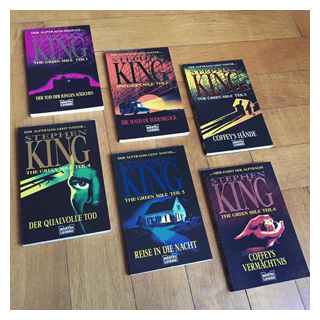

My history of bookshelf (33): »The Green Mile« von Stephen King

Wenn wir schon über Stephen King reden, dann natürlich auch über »The Green Mile«, ein weiteres, vielleicht sogar das spannendste Experiment, das King im Verlauf seiner erfolgreichen Karriere wagte. Dabei war die Idee nicht einmal neu: Charles Dickens hat viele seiner Romane als Fortsetzungsgeschichte veröffentlicht, entweder als Beilage in Zeitschriften oder als eigene Ausgabe, so genannte »Chapbooks«.

Wenn wir schon über Stephen King reden, dann natürlich auch über »The Green Mile«, ein weiteres, vielleicht sogar das spannendste Experiment, das King im Verlauf seiner erfolgreichen Karriere wagte. Dabei war die Idee nicht einmal neu: Charles Dickens hat viele seiner Romane als Fortsetzungsgeschichte veröffentlicht, entweder als Beilage in Zeitschriften oder als eigene Ausgabe, so genannte »Chapbooks«.

Diese Fortsetzungsromane waren enorm beliebt, was King, selbst erklärter Dickens-Anhänger, 1996 zu eigenen Chapbooks inspirierte: »Bei einer Geschichte, die in Fortsetzungen veröffentlicht wird, gewinnt der Schriftsteller eine Überlegenheit über den Leser, die er sonst nicht genießen kann: einfach gesagt, sie können nicht vorausblättern und sehen, wie die Sache ausgeht.«

Von März bis August veröffentlichte er sechs 128seitigen Folgen weltweit gleichzeitig – und allein in Deutschland in einer Rekordauflage von 700.000 Exemplaren.

»The Green Mile«, übrigens einer der wenigen Romane, der keinerlei Querverweise auf andere King-Werke enthält, erzählt über das Leben und über den allgegenwärtigen Tod im Todestrakt eines Gefängnisses. Wie erleben die Verurteilte ihre letzten Tage? Welche Gefühle haben sie, wenn sie überhaupt welche haben? Und wie leben die Gefängnisaufseher mit den Verbrechern, Mördern, Kriminellen, die sie schon bald auf ihrem letzten Weg über die »Green Mile« zum elektrischen Stuhl begleiten müssen? Und was bedeutet es, einen Menschen sozusagen legal zu töten? Was geht in einem Menschen vor, der den Knopf betätigt und somit gleiches mit gleichem vergeltet? Die zentralen Fragen bilden den Rahmen nicht nur für eine spannende Fortsetzungsgeschichte über Menschen, Morde und Mysterien, sondern auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Todesstrafe. Unbedingt empfehlenswert!

Stephen King: The Green Mile (1996)

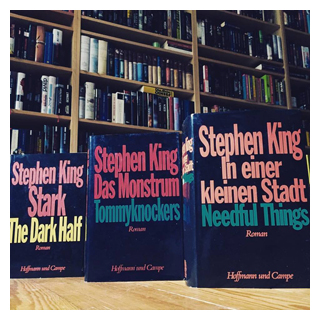

My history of bookshelf (32): »Das Monstrum«, »In einer kleinen Stadt« & »Stark« von Stephen King

Vordergründig geht's in allen drei Romanen um Bösewichter, Monster, Aliens oder um den Teufel. Tatsächlich aber handeln sie von menschlicher Psyche, deren Veränderung. Oder mit Kings Worten: »wie die Menschen funktionieren«, vor allem wenn sie habgierig sind.

Vordergründig geht's in allen drei Romanen um Bösewichter, Monster, Aliens oder um den Teufel. Tatsächlich aber handeln sie von menschlicher Psyche, deren Veränderung. Oder mit Kings Worten: »wie die Menschen funktionieren«, vor allem wenn sie habgierig sind.

In »Das Monstrum« stolpert die Western-Schriftstellerin Roberta Anderson beim Waldspaziergang über ein Metallstück, gräbt es aus und legt die außerirdischen Tommyknockers frei, eine gestaltlose Macht, die mit Hilfe der Menschen ein kollektives Bewusstsein erschafft, um mit gebündelter Geisteskraft das Raumschiff ans Laufen zu bekommen. Gleichzeitig haben die an das Alien-Netzwerk angeschlossenen Menschen für die kurze Zeit ihres Lebens Zugriff auf ein jahrtausendaltes Wissen und können Übermenschliches leisten.

Ebensolches ermöglicht auch der geheimnisvolle Fremde, der »In einer kleinen Stadt« den Laden »Needful Things« eröffnet. Hier finden Kunden genau das, was sie sich schon immer am sehnlichsten gewünscht haben. Natürlich hat die Erfüllung dieser Herzenswünsche ihren Preis, und da es sich bei Leland Gaunt um den Leibhaftigen persönlich handelt, ist klar, dass er an Geld nicht sonderlich interessiert ist. Die Habgier seiner Kunden führt zum Verlust ihrer seelischen Unschuld.

In gewisser Weise trifft das auch auf den Schriftsteller Thad Beaumont zu, der erfolglose Literatur schreibt, während er als George »Stark« mit blutrünstige Bestseller hinlegt. Bis sein Pseudonym enthüllt und er erpresst wird. Beaumont, ohnehin der Horrorbücher überdrüssig, lässt seine dunkle Hälfte werbewirksam feierlich beerdigen. Doch so einfach wird er sein Alter Ego nicht los - das Scheingrab öffnet sich, Menschen werden ermordet, die in die Enthüllung des Pseudonyms verwickelt sind. Der auferstandene Stark zwingt Beaumont, ihm durch das Schreiben eines neuen Stark-Romans wieder Leben einzuhauchen. Gibt es Stark tatsächlich? Oder ist es nur der tiefe Wunsch Beaumonts, auch weiterhin Erfolg zu haben?

Stephen King: Das Monstrum - Tommyknockers (1987), Stark - The Dark Half (1989), In einer kleinen Stadt - Needful Things (1991)

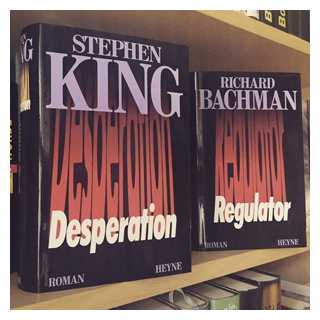

My history of bookshelf (31): »Desperation« von Stephen King/»Regular« von Richard Bachman

Wer meine Thriller kennt, der weiß: Ich liebe das raffinierte Spiel mit den Handlungsebenen. Leine Ahnung, woher diese Vorliebe zur Verquickung unterschiedlichster Perspektiven kommt. Wohl aber weiß ich, dass ich dies zum allerersten Mal ganz bewusst bei Stephen Kings Doppelschlag »Desperation« und »Regulator« (veröffentlicht unter Richard Bachman) wahrgenommen habe.

Wer meine Thriller kennt, der weiß: Ich liebe das raffinierte Spiel mit den Handlungsebenen. Leine Ahnung, woher diese Vorliebe zur Verquickung unterschiedlichster Perspektiven kommt. Wohl aber weiß ich, dass ich dies zum allerersten Mal ganz bewusst bei Stephen Kings Doppelschlag »Desperation« und »Regulator« (veröffentlicht unter Richard Bachman) wahrgenommen habe.

Beide Romane erzählen von TAK, ein dem Lovecraftschen Kosmos entlehntes, übernatürliches Wesen. Es ist seit Jahrtausenden im rostrotschimmernden »Brunnen der Welten« in der alten Chinamina des Bergbaukaffs Desperation (Nevada) gefangen, bei dem es sich offensichtlich um einen Zugang in eine andere Welt handelt. Höchstwahrscheinlich die von Roland Deschain, dem Revolvermann aus dem Zyklus »Der dunkle Turm«.

Während »Desperation« aber den gewohnten King-Pfaden folgt, ist »Regulator« der unkonventionelle und originellere der beiden Romane, zynischer und ungestümer, wie man King unter seinem Pseudonym bereits in den 80-ern kennengelernt hat. Der Aufbau des Romans ist von einer ungewohnten Wildheit: Er setzt sich aus Abschnitten mit wechselnden Zeitformen, Tagebucheinträgen, Briefen und Skizzen zusammen, die alles in allem einen Handlungszeitraum von nur zwei Stunden beschreiben. Das für King wohl Untypischste dürfte die Handlung sein, die zwar ebenfalls vpm TAK ausgeht, das in »Desperation« befreit wird, auch ein Großteil der aus »Desperation« bekannten Helden mitspielen, aber alle eine andere Funktion erfüllen, sodass die Vermutung naheliegt, dass es sich in "Regulator" um eine weitere Parallelwelt handelt.

Stephen King: Desperation, Richard Bachman: Regulator (1996)

My history of bookshelf (30): »Das Attentat« von Stephen King

Wie viele andere Romane Kings handelt auch »Das Attentat« vom typischen Mittelschicht-Amerikaner, der sich nichts hat zu Schulde kommen lassen und trotzdem vom Schicksal schwer bestraft wird. Nicht umsonst rätselt die Freundin von Johnny Smith, der »Es tut mir leid, dass es passiert ist. Ich versuchte dahinter zu kommen, warum ... oder wie man es hätte anders machen können ...« Sie weiß keine Antwort. Natürlich nicht. Kings Credo ist schließlich: »Guten Menschen stossen böse Dinge zu, weil das Leben nun einmal so ist.«

Wie viele andere Romane Kings handelt auch »Das Attentat« vom typischen Mittelschicht-Amerikaner, der sich nichts hat zu Schulde kommen lassen und trotzdem vom Schicksal schwer bestraft wird. Nicht umsonst rätselt die Freundin von Johnny Smith, der »Es tut mir leid, dass es passiert ist. Ich versuchte dahinter zu kommen, warum ... oder wie man es hätte anders machen können ...« Sie weiß keine Antwort. Natürlich nicht. Kings Credo ist schließlich: »Guten Menschen stossen böse Dinge zu, weil das Leben nun einmal so ist.«

Aus diesem Grund erleben wir, wie der schlacksige, dreiundzwanzigjährige Johnny Smith nach einem Autounfall für fünf Jahre in Koma fällt. Als er erwacht, hat sich sein Leben geändert: Nicht nur, dass seine Freundin mit einem anderen Mann abgehauen ist. Auch seine Fähigkeit, in die Vergangenheit und Zukunft gucken zu können, ist vollends ausgeprägt. Er braucht nur noch einen Menschen berühren, um dessen Vergangenheit, gegenwärtige Lebensumstände und Zukunft vor sich zu sehen.

Als er die Hand von Greg Stillson schüttelt, einem mit Wahnsinn gesegneten Politiker, sieht Johnny, dass dieser als späterer US-Präsident einen Atomkrieg auslösen wird (kaum zu glauben, dass der Roman schon über 30 Jahre auf dem Buckel hat!). Johnny steht vor der moralischen Qual der Wahl: Mit einem schlechten Gewissen wegschauen und den atomaren Gau in Kauf nehmen – oder reinen Gewissens die Katastrophe verhindern, aber sein Gewissen mit einem Mord belasten? Die Entscheidung fällt: Johnny plant ein Attentat.

Furios ist das Finale, in dem er auf einer Wahlveranstaltung das Gewehr auf Stillson richtet und dieser vor laufenden Kameras ein Kind als Schutzschild missbraucht. Stillson steht – ohne von einer Kugel getroffen - vor dem politischen Aus, und Johnny stirbt im Kugelhagel der Sicherheitskräfte. Ungerechte Welt, meint der Leser, doch Johnny wird auch gerettet, nämlich von dem schmerzhaften Leidensweg einer Krankheit: Ein Gehirntumor. Also doch eine gerechte Welt?

Stephen King: Dead Zone - Das Attentat (1979)

My history of bookshelf (29): »Sommer der Nacht« von Dan Simmons

Selten einen Genreautor gelesen, der sich so wenig um Schubladen schert wie Dan Simmons. Meine Begeisterung für den US-Autor begann einst, natürlich, mit seinen unheimlichen Geschichten: sein höchst originelles Debüt »Göttin des Todes« (Song of Kali), »Styx«, »Kinder der Nacht« und »Kraft des Bösen«, ein Ziegelstein von Vampirroman. Sein »Sommer der Nacht« gilt unter Fans »als der beste Stephen King-Roman, den King nicht geschrieben hat«. Darüber lässt sich herzlich streiten, aber ja, der Roman über eine Gruppe Jugendlicher, die sich in ihren Sommerferien irgendwann in den 60-ern dem Schrecken ihrer verschlafenen Kleinstadt stellen müssen, hat was von »Es«.

Selten einen Genreautor gelesen, der sich so wenig um Schubladen schert wie Dan Simmons. Meine Begeisterung für den US-Autor begann einst, natürlich, mit seinen unheimlichen Geschichten: sein höchst originelles Debüt »Göttin des Todes« (Song of Kali), »Styx«, »Kinder der Nacht« und »Kraft des Bösen«, ein Ziegelstein von Vampirroman. Sein »Sommer der Nacht« gilt unter Fans »als der beste Stephen King-Roman, den King nicht geschrieben hat«. Darüber lässt sich herzlich streiten, aber ja, der Roman über eine Gruppe Jugendlicher, die sich in ihren Sommerferien irgendwann in den 60-ern dem Schrecken ihrer verschlafenen Kleinstadt stellen müssen, hat was von »Es«.

Inzwischen hat Simmons das Horrorfach verlassen, sich stattdessen den historischen Thrillern zugewandt, und das mit ebensolcher Wucht: In »Terror« zeichnet er Sir John Franklins Suche nach der Nordwestpassage nach, bei der einst 128 Seeleute spurlos verschwanden. Mit »Drood« widmet er sich dem letzten, unvollendeten Roman Charles Dickens. In »Der Berg« geht er dem Verschwinden der beiden Bergsteiger George Mallory und Andrew Irvine am Mount Everest auf den Grund. Und statt »Fiesta in Havanna« macht Ernest Hemingway im Zweiten Weltkrieg Jagd auf U-Boote vor der Küste Kubas. Klingt skurril? Ist es nicht, sondern historisch verbürgt und von Simmons mit ungeheurer Akribie aufgearbeitet.

Glaubt man Fans und Kritikern, geht er mit ebensolcher Hingabe auch bei seinen Science Fiction-Romanen vor: die »Hyperion-Gesänge«, »Endymion«, »Olympos«, »Helix« und »Ilium«. Da muss ich aber passen, zu SF fand ich nie einen besonderen Draht ...

Dan Simmons: Sommer der Nacht (1991)

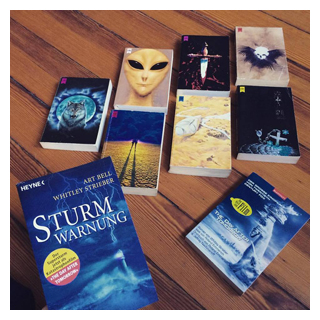

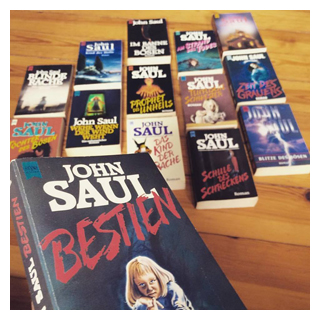

My history of bookshelf (28): »Die Besucher« von Whitley Strieber

Es gab eine Zeit, da haben sich die Verlage noch etwas getraut. Die Bücher von Whitley Strieber zum Beispiel, die im Zuge des Horrorbooms in den 80-ern auch nach Deutschland schwappten, sind allesamt ohne Covertext erschienen. Kein Autorenname, kein Buchtitel, nur ein Titelbild. Absolute Hingucker, und für einen Büchernerd wie mich unbedingte Sammelobjekte.

Die Geschichten selber: »Wolfsbrut«, »Bestie«, »Unheiliges Feuer«, eine Mischung aus Horror und Thriller, nicht unbedingt aus der Masse herausragend, aber durchaus lesenswert (und einige sogar verfilmt). Aber besser als das Horroreinerlei aus der Feder von John Saul und James Herbert, definitiv.

Es gab eine Zeit, da haben sich die Verlage noch etwas getraut. Die Bücher von Whitley Strieber zum Beispiel, die im Zuge des Horrorbooms in den 80-ern auch nach Deutschland schwappten, sind allesamt ohne Covertext erschienen. Kein Autorenname, kein Buchtitel, nur ein Titelbild. Absolute Hingucker, und für einen Büchernerd wie mich unbedingte Sammelobjekte.

Die Geschichten selber: »Wolfsbrut«, »Bestie«, »Unheiliges Feuer«, eine Mischung aus Horror und Thriller, nicht unbedingt aus der Masse herausragend, aber durchaus lesenswert (und einige sogar verfilmt). Aber besser als das Horroreinerlei aus der Feder von John Saul und James Herbert, definitiv.

Aber so richtig habe ich mich mit Strieber erst beschäftigt, als ich »Die Besucher« (das Buch mit dem Alien-Cover) las, angeblich ein autobiografischer Roman, in dem Strieber davon erzählt, wie er aus seiner Blockhütte in New York von Außerirdischen entführt wurde, um anschließend medizinische Experimente an sich erdulden zu müssen: »Wenn ihr diese unglaubliche Geschichte lest", schreibt Strieber im Vorwort, "seid nicht zu skeptisch: auch in eurer Vergangenheit kann es eine verlorene Stunde, eine seltsame Erinnerung geben, die zeigt, dass ihr das gleiche erlebt habt. Dieses Buch ist die Schilderung einer neuen Beziehung zum Unbekannten. Statt die Dunkelheit zu meiden, sollten wir mit offenen Sinnen direkt hineinblicken. Und wenn wir das tun, ändert sich das Unbekannte. Schreckliche Dinge werden verständlich, und eine Wahrheit drängt sich auf: eine rätselhafte Form menschlichen Geistes blitzt aus dem Dunkeln zurück.«

2004 hat Strieber die Vorlage zu Roland Emmerichs »The Day After Tomorrow« (sowie das Buch zum Film) geschrieben.

Whitley Strieber: Die Besucher (1987)

My history of bookshelf (27): »48« von James Herbert

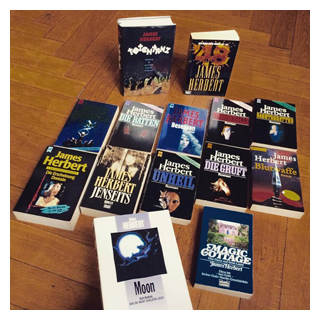

Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich über James Herbert gestolpert bin im Zuge meiner Horroreurphorie, die Stephen King seinerzeit bei mir weckte. In der Folge habe ich alles gekauft und gelesen, was ansatzweise Grusel versprach, und dazu gehörte eben auch Herbert. So gelangten nach und nach fast alle Bücher von ihm in meinen Besitz, »Totentanz«, »Creed«, »Magic Cottage«, »Die Gruft«, aber ich muss gestehen: Hängengeblieben ist von den Geschichten bei mir fast gar nichts. Woran das liegt? Wikipedia schreibt: »James Herbert war bekannt für seine einfachen, jedoch fesselnden Romane.«

Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich über James Herbert gestolpert bin im Zuge meiner Horroreurphorie, die Stephen King seinerzeit bei mir weckte. In der Folge habe ich alles gekauft und gelesen, was ansatzweise Grusel versprach, und dazu gehörte eben auch Herbert. So gelangten nach und nach fast alle Bücher von ihm in meinen Besitz, »Totentanz«, »Creed«, »Magic Cottage«, »Die Gruft«, aber ich muss gestehen: Hängengeblieben ist von den Geschichten bei mir fast gar nichts. Woran das liegt? Wikipedia schreibt: »James Herbert war bekannt für seine einfachen, jedoch fesselnden Romane.«

Einzig an seinen Roman »48« kann ich mich erinnern, und auch nur deshalb, weil mich dieser postapoklyptische Thriller derart langweilte, dass ich das Interesse an Herbert verlor.

So schleppe ich seine Bücher seit Jahrzehnten bei jedem Umzug wohl eher aus nostalgischen Gründen mit. Und weil ich mich von Büchern einfach nicht trennen kann.

James Herbert: 48 (1996)

My history of bookshelf (26): »Geisterstunde« von Peter Straub

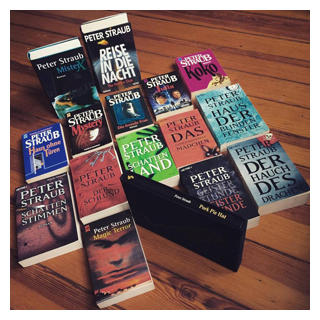

Als Horror in den 80-ern - dank Stephen King - einen Boom erlebte, wurde auch der US-Autor Peter Straub hierzulande in schöner Regelmäßigkeit verlegt. Allerdings erreichte er nie jene Popularität, die seinen Kollegen wie John Saul, James Herbert oder Dean Koontz vergönnt war. Obwohl seine Romane sich inhaltlich kaum von ihren unterschieden - auch in Straubs Werken sind es die dunklen Schatten eines meist weit zurückliegenden Ereignisses, die die Protagonisten unweigerlich einholen -, gestaltete er seine Geschichten häufig nicht ganz so massenkompatibel aus.

Als Horror in den 80-ern - dank Stephen King - einen Boom erlebte, wurde auch der US-Autor Peter Straub hierzulande in schöner Regelmäßigkeit verlegt. Allerdings erreichte er nie jene Popularität, die seinen Kollegen wie John Saul, James Herbert oder Dean Koontz vergönnt war. Obwohl seine Romane sich inhaltlich kaum von ihren unterschieden - auch in Straubs Werken sind es die dunklen Schatten eines meist weit zurückliegenden Ereignisses, die die Protagonisten unweigerlich einholen -, gestaltete er seine Geschichten häufig nicht ganz so massenkompatibel aus.

Ich hatte immer den Eindruck, dass Straubs Romane wie »Geisterstunde«, »Koko«, »Schattenland« oder »Der Hauch des Drachen« eher nur Geheimtipps waren für Horrorfreunde, die gerne auch ein bisschen mehr von einer guten Geschichte erwarten als nur Psycho, Grauen, Horror und viel Blut.

Entdeckt habe ich Straub, wie vermutlich die meisten, natürlich, durch »Der Talisman«, den er gemeinsam mit King verfasste.

Peter Straub: Geisterstunde (1979)

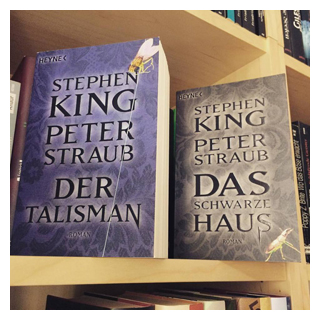

My history of bookshelf (25): »Der Talisman« von Stephen King & Peter Straub

Der zwölfjährige Jack reist seit dem Tod seines Vaters mit seiner Mutter Lily Sawyer umher. Lily ist eine abgehalfterte Schauspielerin, bekannt aus dem Film »Blaze« (übrigens ein King-Roman, der lange Zeit unveröffentlicht in der Schublade lag, bevor er 2007 tatsächlich erschien). Außerdem ist sie an Krebs erkrankt. Doch Jack kann sie mithilfe des geheimnisvollen Talismans retten. Dazu muss er in die »Region« wechseln, eine mittelalterliche, aber gar nicht märchenhafte Welt, in der die »Twinners« der Menschen leben, ihre Spiegelbilder. In dieser Welt ist Jacks Mutter die Königin Laura DeLoessian, der ihre Feinde zusetzen. Einzig Jack hat keinen Twinner, der wurde vom bösen Morgan von Orris ermordet. Dieser ist der Twinner von Morgan Sloat, der Jacks Vater auf dem Gewissen hat.

Der zwölfjährige Jack reist seit dem Tod seines Vaters mit seiner Mutter Lily Sawyer umher. Lily ist eine abgehalfterte Schauspielerin, bekannt aus dem Film »Blaze« (übrigens ein King-Roman, der lange Zeit unveröffentlicht in der Schublade lag, bevor er 2007 tatsächlich erschien). Außerdem ist sie an Krebs erkrankt. Doch Jack kann sie mithilfe des geheimnisvollen Talismans retten. Dazu muss er in die »Region« wechseln, eine mittelalterliche, aber gar nicht märchenhafte Welt, in der die »Twinners« der Menschen leben, ihre Spiegelbilder. In dieser Welt ist Jacks Mutter die Königin Laura DeLoessian, der ihre Feinde zusetzen. Einzig Jack hat keinen Twinner, der wurde vom bösen Morgan von Orris ermordet. Dieser ist der Twinner von Morgan Sloat, der Jacks Vater auf dem Gewissen hat.

100 Jahre nach Tom Sawyer, im September 1981, bricht also dessen Namensvetter Jack zu seiner Reise auf. Er reist durch zwei Welten, die in einer Wechselwirkung zueinanderstehen: Ein kleiner, sechswöchiger Krieg in der »Region« ist Auslöser für den zweiten Weltkrieg bei uns. Und der Krebs von Lily bedeutet Krankheit für die Königin der »Region«.

»Der Talisman« schildert Kings Grundthema (das Erwachsenwerden in einer Welt, deren Realität zunehmend aus den Fugen gerät) vor einem Hintergrund gesellschaftlicher Verelendung und zunehmender Umweltverschmutzung. »So gesehen«, erklärt der langjährige King-Übersetzer Joachim Körber, »ist der Roman eine weitere Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Traum, der zum Alptraum geworden ist.«

Außerdem ist er die erste Kooperation Kings mit einem anderen Autor (der mit »Das schwarze Haus« 2001 eine Fortsetzung folgte), seinem ebenso erfolgreichen Horror-Kollegen Peter Straub. Zu ihm nächste Woche mehr.

Stephen King/Peter Straub: Der Talisman (1984)

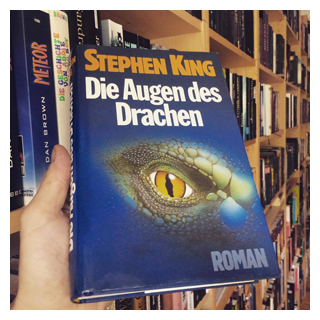

My history of bookshelf (24): »Die Augen des Drachen« von Stephen King

»Der dunkle Turm«, »Das letzte Gefecht« - da darf »Die Augen des Drachen« ebenso wenig fehlen. Einer der wenigen Fantasy-Romane, die ich gelesen habe.

»Der dunkle Turm«, »Das letzte Gefecht« - da darf »Die Augen des Drachen« ebenso wenig fehlen. Einer der wenigen Fantasy-Romane, die ich gelesen habe.

Im Königreich Delain, das in einer Welt liegt, die der Mittwelt aus »Der dunkle Turm« nicht unähnlich ist, herrscht König Roland, allerdings ist er alt und schwach. Sein Nachfolger soll sein ältester Sohn Peter werden, strahlend, kräftig, stattlich und intelligent. Unglücklicherweise gibt es noch den Hofzauberer (Randall) Flagg (ja genau, DER Randall Flagg aus »Der dunkle Turm« und »Das letzte Gefecht«), der lieber Rolands jüngeren Sohn Thomas, dick, pickelig, linkischer Nasebohrer, auf den Thron hieven möchte. Denn Flagg, das wissen geneigte King-LeserInnen, strebt die endgültige Vernichtung allen Lebens und das Chaos an. Tatsächlich gelingt ihm die Intrige, König Roland wird ermordet, sein Sohn Peter muss dafür ins Gefängnis, Bruder Thomas beginnt – unter Flaggs Einfluss – eine Schreckensherrschaft.

Natürlich gelingt Peter die Flucht und schließlich ein Sieg über Flagg, aber die Geschichte geht weiter. Denn von ihrem märchenhaften Charakter abgesehen, besitzen vor allem die vielen Querweise auf andere King-Werke ihren besonderen Reiz. Während sich in deren Geschichten oftmals Hinweise auf »Die Augen des Drachen« finden lassen.

Der vielleicht wichtigste Hinweis: In »Drei«, dem zweiten Dunkler-Turm-Band, erinnert sich der Revolvermann Roland Deschain in einer jähen Vision an Thomas aus Delain und dessen Kampf gegen den Zauberer Randall Flagg. Ist dieser Dunkler-Turm-Roland etwa der Roland aus Delain?

Stephen King: Die Augen des Drachen (1983)

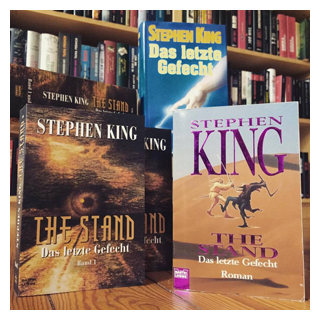

My history of bookshelf (23): »Das letzte Gefecht« von Stephen King

Wer (wie ich letzte Woche) über »Der dunkle Turm« spricht, der darf natürlich nicht den ebenso opulenten, großartigen Roman »Das letzte Gefecht« vergessen. Denn die Welt, in die der Revolvermann Roland Deschain und seine Freunde auf Suche nach dem dunklen Turm gelangen, wurde 1986 von der in geheimen Militärlabors gezüchteten Supergrippe Captain Trips heimgesucht, offenkundig die Welt aus »Das letzte Gefecht«.

Wer (wie ich letzte Woche) über »Der dunkle Turm« spricht, der darf natürlich nicht den ebenso opulenten, großartigen Roman »Das letzte Gefecht« vergessen. Denn die Welt, in die der Revolvermann Roland Deschain und seine Freunde auf Suche nach dem dunklen Turm gelangen, wurde 1986 von der in geheimen Militärlabors gezüchteten Supergrippe Captain Trips heimgesucht, offenkundig die Welt aus »Das letzte Gefecht«.

In »Das letzte Gefecht« (übrigens eine Fortführung der Kurzgeschichte »Nächtliche Brandung«, erschienen in der Storysammlung »Nachtschicht«) werden die dank der angeborenen Immunität Überlebenden von Träumen entweder zum (aus »Der dunkle Turm« wohlbekannten) »dunklen Mann« Randall Flagg nach Las Vegas geführt, oder zur 108jährigen Mutter »Abagail« nach Boulder, Colorado. Im Folgenden schildert Stephen King den packenden, beschwerlichen,spannenden Weg, den die unterschiedlichsten Menschen auf sich nehmen, um ihr Ziel zu erreichen.

Obwohl ein Fantasy-Epos, ist auch »Das letzte Gefecht« ein bis heute aktueller Thriller: »›Das letzte Gefecht‹«, erklärt King-Biograph Georg Beahm, »ist eine Parabel auf unsere Zeit. Wir haben Spielzeuge und Gerätschaften erschaffen, die wir nicht verstehen, und technologische Katastrophen, die wir vielleicht nicht kontrollieren können.«

1978 erschien die erste, um 400 Seiten gekürzte Fassung von »Das letzte Gefecht«, 1990 eine Neufassung mit überarbeitetem, offenem Ende.

Stephen King: Das letzte Gefecht (1978/1990)

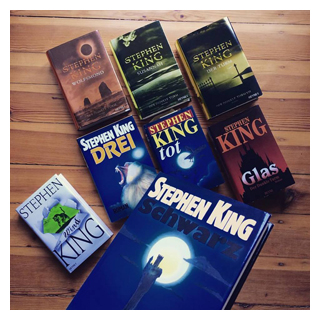

My history of bookshelf (22): »Der dunkle Turm« von Stephen King

Ich bin kein Fantasy-Typ, kann gar nichts mit Drachen, Zwergen, Orks und Elfen anfangen. Damit kann mich jagen. Habe deshalb bis heute nicht einmal »Der Herr der Ringe« gelesen.

Ich bin kein Fantasy-Typ, kann gar nichts mit Drachen, Zwergen, Orks und Elfen anfangen. Damit kann mich jagen. Habe deshalb bis heute nicht einmal »Der Herr der Ringe« gelesen.

Es hat deshalb lange dauert, bis ich mich endlich auf Stephen Kings Fantasy-Epos »Der dunkle Turm« einließ – und es hat mich nicht mehr losgelassen. Natürlich hat der achtbändige Zyklus (inklusive einer Novelle) nur wenig mit herkömmlicher Fantasy zu tun: »Der dunkle Turm« ist – meinem Laienurteil nach – viel düsterer, Anfangs mit Western-Anleihen, später mit Science Fiction und Horror, vor alle aber sind »Schwarz«, »Drei«, »Tot«, »Glas«, »Wind«, »Wolfsmond«, »Susannah«, »Der Turm« sowie »Die kleinen Schwestern von Eluria«, die die Geschichte des Revolvermann Roland Deschain in Mittwelt erzählen, dank mannigfaltiger Querverweise mit nahezu allen anderen Romanen von King verbunden (die ja ohnehin vielfach miteinander verwoben sind).

Manche Zusammenhänge lassen sich erst nach der Lektüre der originären Geschichten um den dunklen Turm erschließen, aber erst dieses Wiederentdecken von Figuren, Orten, Ereignissen, dieses Alles-hat-mit-allem-zu-tun machte für mich »Der dunkel Turm« erst zu einem einzigartigen Leseerlebnis.

Kurzum: Was King hier geschaffen hat, ist großartig, überwältigend, und manchmal verdammt anrührend. Bis heute kann ich die Angst nicht vergessen, die ich bei der Lektüre von "Es" empfunden habe. Die Tränen, die ich bei »Glas« vergossen habe, bleiben ebenso unvergesslich.

Stephen King: Der dunkle Turm (1982-2012)

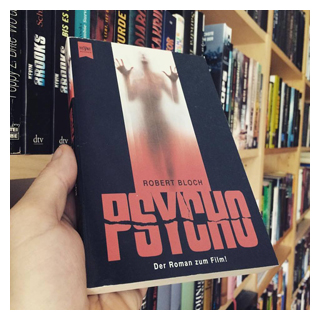

My history of bookshelf (21): »Psycho« von Robert Bloch

Ähnlich wie "Der Exorzist", über den ich es letzte Woche hatte, ist auch "Psycho" als Film berühmter als das Buch von Robert Bloch. Zu Unrecht.

Ähnlich wie "Der Exorzist", über den ich es letzte Woche hatte, ist auch "Psycho" als Film berühmter als das Buch von Robert Bloch. Zu Unrecht.

Zugegeben, auch ich habe damals den Hitchcock-Klassiker gesehen, und erst viel später das Buch entdeckt. Umso überraschter war ich, dass sich Film und Buch unterscheiden. Schon gleich zu Beginn: "Sowie Mary das dicke, bebrillte Gesicht sah und die leise, zaghafte Stimme hörte, war ihr Entschluß gefaßt. Hier [in dem Motel] konnte sie unbesorgt übernachten." Der Buch-Norman-Bates ist ein versoffener, kahlköpfiger Fettsack, der rein gar nichts mit dem attraktiven, von Anthony Perkins verkörperten Film-Norman-Bates.